The thing I came for: the wreck and not the story of the wreck

the thing itself and not the myth

the drowned face always staring toward the sun

“Diving into the Wreck”, Adrienne Rich (1929-2012)

Juan Gabriel Satti Bouzas

En un reportaje anterior traté el tema de los naufragios en Fisterra reivindicando la figura de los egregios marinos de tiempos pretéritos (“Historias de náufragos y héroes en el Cabo Finisterre”), pero me pareció siempre que debía completarlo con otro que rindiera homenaje también a aquellos hombres avocados al rescate tanto de la carga de los buques como de las personas que perecieron en ellos. Esos aguerridos hombres de escafandra y plomo.

La palabra escafandra, del francés scaphandre y este del griego skaphe (barca) y andros (hombre), se aplica desde 1775 a un conjunto de equipos y dispositivos que permiten que una persona pueda penetrar con seguridad en un entorno subacuático. Fue difundida por al abad francés Jean-Baptiste de La Chapelle que diseñó el primer prototipo moderno.

Los primigenios trajes de buceo fueron ideados por Leonardo da Vinci en 1485. En 1602, el inventor y militar español Jerónimo de Ayanz y Beaumont desarrolló una vestimenta con la que se realizó la primera inmersión documentada de un buzo. Ocurrió en el río Pisuerga (Valladolid) y el rey Felipe III asistió al acontecimiento desde su galera.

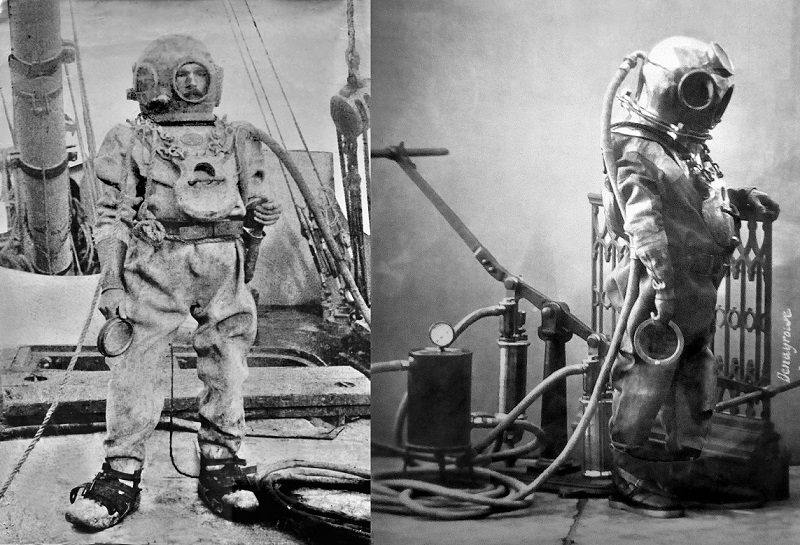

En el siglo XIX, los trabajos del ingeniero alemán Augustus Siebe y de los franceses Ronquerol y Denayrouze, terminaron con la creación del tipo de escafandra clásica empleado en aquellos días y al que nos referimos en este artículo; compuesto de un traje flexible impermeable y un casco, que se alimentaba de aire con una bomba. Pero con este traje el hombre estaba sometido a una presión considerable, por lo que los accidentes de descompresión ocurrieron con frecuencia entre los buceadores de la época. Sólo daré algunas consideraciones generales, con el fin de entender un poco su utilización y las condiciones extremas en que trabajaban.

En la superficie del mar, una persona está sometida a una presión exterior de una atmósfera por centímetro cuadrado del cuerpo humano; al hundirnos diez metros en el agua, la presión es de dos atmósferas; si penetramos 20 metros, la presión sube a 3 atmósferas, y así sucesivamente.

Un buzo que desciende, por ejemplo, a 50 metros bajo el agua, está sometido a una presión de 6 atmósferas por centímetro cuadrado de su cuerpo. Esta presión enorme lo aplastaría si el interior de su organismo no se pusiera en equilibrio con la del exterior. En otras palabras, es preciso que el aire que aspira esté a una presión igual a la de la presión que soporte.

Si el buzo sube rápidamente a la superficie, la presión disminuye bruscamente; una gran cantidad de nitrógeno disuelto en la sangre vuelve a ser puesta instantáneamente en libertad y forma burbujas; estas burbujas pueden provocar la muerte por embolia o la paralización de las piernas.

En los casos menos graves, son causas de dolores violentos. A veces se sometía al buzo a inhalaciones de oxígeno a partir del momento en que alcanzaba, en el ascenso, la profundidad de unos diez metros, y este oxígeno activa la eliminación del nitrógeno por los pulmones. Pero esto también conllevaba riesgos.

En 1954 hubo perecido por inhalado excesivo de oxígeno José Seoane Abeledo, de 35 años, vecino de Mugardos. El infortunado buzo estaba trabajando en Finisterre en el desguace del vapor «Josefa Cambeiro» y cuando efectuaba el tercer descenso al fondo del mar se sintió indispuesto. Extraído Inmediatamente por sus compañeros, se le apreció en grave estado y sin pérdida de tiempo fue trasladado a Coruña, pero falleció cuando ingresaba en el hospital.

El traje de buceo estaba constituido por una combinación de lona recubierta de caucho sin costuras, que cubría al hombre desde los pies al cuello. Las mangas eran abiertas en su extremidad y dejando pasar las manos, ajustándose en los puños. Cuando el operario estaba vestido, se ponían los brazaletes a fin de asegurar un cierre hermético.

El casco pesaba unos 18 kilos, compuesto de dos partes metálicas: el casco de bronce pesado y dos anillas que lo sujetaban a la chaqueta por medio de tornillos. El casco está provisto de tres aberturas, cerradas por un cristal. Mientras se viste al buzo, la ventanita frontal permanece abierta y no se cierra hasta el momento de sumergirse.

El atuendo se compone también de zapatos de unos 10 kilos cada uno, pues las suelas son de plomo con punteras de bronce. Aún hay otras dos masas de plomo, una delante y otra detrás, sujetas al cuello del casco con un peso cada una de unos 20 kilos. Finalmente, un cinturón en el que el buzo coloca el cuchillo que debe servirle para librarse de ciertos obstáculos, como también sujeta el extremo de una cuerda que sube hasta la superficie.

El casco solía estar provisto de un dispositivo acústico, conectado a una pequeña central telefónica; y siempre unido a un tubo por el que una bomba hidráulica le enviaba el aire necesario. Además, visto que superados los 30 metros de profundidad se pierde la visibilidad, Siebe diseñó y construyó una poderosa lámpara submarina de 2000 bujías.

Él nunca dejó de mejorar sus artilugios, que comercializaba desde 1837 con su ya consolidada empresa de material de buceo “Siebe-Gorman & Co. Ltd.”

Y de esta compañía era el equipamiento que utilizó Don Juan Bautista Rodríguez Roade, natural de San Pedro de Tomeza en Pontevedra. Hijo del portugués Matías, y de Josefa Roade de ascendencia inglesa. Se afincó en Fisterra casando en 1881 con María Vigo González (1859-1935; hija de Fernando y María, familia acomodada que vivían en la calle Ara Solis, en una casona que luego se apropió de manera poco clara y espuria el alcalde Alfonso Lado (veáse “Los Pomiano: una estirpe fisterrana llegada de Vizcaya”).

El joven matrimonio tuvo 10 hijos: María (1880-1901), Ramón (1881-1966), Manuel (1882-1938, fue juez de paz), Fernando (1884-1969), Juan (1887-1951), Ceferina (1889-1972), Matías (1893-1977), Jesús (1894-1963), Carmen (1896-1995) y José (1900-1936).

Don Juan y su familia vivían en el Callejón de la Plaza, según consta en los registros de contribución industrial a la que estaba sujeto por tener una ferretería en 1911, cuya cuota para el Tesoro era de 165 pesetas. Parece ser que ya su padre se dedicara a la compra-venta de ferralla.

Gran fama tuvo su exploración en el pecio de un navío inglés de tres palos, arbolado de fragata con una máquina de vapor de balancín lateral y nombrado The Great Liverpool. Procedía de Alejandría y se dirigía al puerto de Southampton transportando 145 pasajeros y un cargamento compuesto principalmente de té, añil, sedería, peletería y otras preciadas mercancías. Surcaba valiente las aguas en un tempestuoso 24 de febrero de 1846, y a poco de sobrepasar el Cabo Finisterre se queda sin gobierno y el capitán maniobró de tal suerte las velas que consiguió sortear las islas Lobeiras para buscar una arribada forzosa en la playa de Gures (Cee).

Pero en el momento en que parecía alcanzar su objetivo, un formidable golpe de mar impidió que varase de proa, quedando el buque de lado y se le dio virtualmente por perdido. Sin embargo, por la posición pudieron los tripulantes efectuar rápidamente el salvamento de personal, equipaje y carga; a excepción de tres víctimas, siendo una de ellas una joven llamada Helen que viajaba acompañada de su pequeña hija Marie. La desafortunada pasajera resbaló al intentar subir a uno de los botes y ya no salió a la superficie. Era viuda de un oficial de la marina. La huérfana la acogió el cura de Ameixenda hasta que fue repatriada con sus abuelos.

Treinta años más tarde, Juan B. Rodríguez bajó metido dentro de su escafandra para levantar el plan del Great Liverpool. Separó la arena que lo cubría y lo primero que halló fue un colmillo de elefante, que mandó a sus compañeros de superficie que lo izasen.

Luego levantó el tercio de popa y comprobó la existencia de unos lazos femeninos de adorno que se mantenían intactos, 21 libras esterlinas oro, una saboneta pequeña con su gran cadena (también de oro) y una sortija con un magnífico brillante todavía ensartada en uno de los dedos del esqueleto de Helen.

Al otro día la fuerte marea echó sobre la playa muchas más monedas que otros cogieron debido al trabajo de limpieza de Don Juan en la planta del buque. El colmillo fue vendido en A Coruña y sirvió para tallar la efigie de un Cristo, que dicen está en la iglesia de San Jorge (“Sinfonía en mar mayor: Finisterre”, Ramón Ballesteros/1976-pag. 96).

En otra ocasión encontró seis cascos de barcos superpuestos en la bahía fisterrana.

El 19 de diciembre de 1927, víctima de rápida enfermedad, falleció don Juan Bautista a los 68 años de edad, cuando su hijo Ramón Rodríguez Vigo era alcalde de esta villa. Las numerosas simpatías con que contaba, se pusieron de manifiesto en la conducción del occiso al cementerio y las honras celebradas el día 20; actos que constituyeron una verdadera expresión de duelo, asistiendo numerosas personas del pueblo y aldeas limítrofes, así como de las villas de Corcubión y Cee, en donde era igualmente muy apreciado.

Las cintas del féretro las portaron los doctores D. Francisco Esmoris Recamán y D. Desiderio Paz Figueroa, el empresario D. Matías Canosa Lobelos y el también buzo D. Laureano López Trillo.

Precisamente don Laureano, en una extensa entrevista que le hizo el novelista Francisco Camba para la revista `Ahora´ en 1931, narra algunas vivencias que nos permiten conocer de primera mano cómo eran las vicisitudes por la que pasaban estos héroes de las profundidades.

Había trabajado en todos los barcos que por aquí se hundieron desde hacía cuarenta años: “El primero de que hago memoria, el «Juan Tunante». Debía de ser yo un niño, pues van allá más de cincuenta años. Me acuerdo bien así y todo (tenía 10 años)… Es de los barcos que dejaron por aquí una fortuna” (se refiere al vapor británico John Tennant. El 9 de julio de 1875 encalla en los bajos de la punta de Cabanas, muy cerca del extremo del cabo de Finisterre. Sin víctimas).

El cronista pregunta si le contrataron para el vapor hundido sobre los Meixidos con 40 cajas de plata a bordo (en 1896, cuando el naufragio del Skyro ocurrido en 1891 cerca del cabo Fisterra, el vasco Ángel Erostarbe descendió hasta 54 metros y salvó 59 lingotes de plata. El hecho fue tanto más extraordinario cuanto que para realizar la extracción tuvo que volar con dinamita la parte del puente de hierro que cubría la cámara de los valores): “No, señor. La Casa armadora nombró un servicio suyo. Tenía miedo, por lo visto, a que nos llevásemos la plata nosotros. Pero el trabajo no era muy de desear. A 32 brazas de fondo. Tanto, que murió reventado uno de los buzos. ¡Estas cosas del mar siempre cuestan vidas!”.

Y agrega: “Mucho riesgo de no contarlo si uno se aventura y baja adonde no debiera. Ya sabe usted: la presión, la presión del agua, que a ciertas profundidades se siente como un peso encima, y no de la cabeza, sino del pecho. Una cosa que ni deja respirar. Por eso nosotros, siempre que podemos, esperamos a la marea baja. Se maniobra mejor”.

El duro trabajo consistía en sacar lo que se pueda de la carga y de los enseres, y si la mar lo deja, el desguace del barco. Y además, los muertos, cuando hay interés. Sobre este tema el veterano buzo recuerda algunas experiencias con espanto y respeto:

“La escafandra no nos aísla completamente. Las planchas de plomo sólo están bajo los pies, y el corazón late como en tierra. ¡Y encontrarse a algún capitán que a lo mejor pudo salvarse y no quiso, por hundirse con el barco! Porque hay de todo. Hay capitanes que más vale no hablar de ellos, los que hasta echan adrede el barco a pique; pero aún quedan de estos otros. Porque se ve que se mataron. Sobre todo cuando el agujero de la bala está en la cabeza. Todos los muertos dan pena, y más que nada, la muerte de los ahogados”.

Aquí la entrevista toma un tono de horror y escalofrío cuando narra el descenso al vapor de línea alemán Salier. Había salido del puerto de Bremen y, tras hacer escala en A Coruña, se dirigía a Vigo para continuar a Argentina. El pasaje estaba compuesto por emigrantes rusos, polacos y gallegos, que junto con la tripulación hacían un total de 281 personas. Pero debido a las muy malas condiciones del mar, el Salier se hundió el 8 de diciembre de 1896 en Basoñas, frente a Porto do Son. No hubo supervivientes.

“Bajamos a las bodegas, nos echamos decididamente por los corredores, llegamos a la puerta de uno de los salones, como los de un palacio, que arriba, en la obra muerta, llevan esos buques. Imposible; muy difícil, al menos, abrirla; y no se nos ocurrió hasta más tarde el por qué”.

Consiguieron no con poco esfuerzo romper la puerta y: “Un montón de cadáveres, con las bocas que espantaban de verlas y los ojos aún abiertos, se echó entonces sobre nosotros en avalancha, como si nos persiguiesen. Alguno se desmayó. Yo en unos días no pude volver. Se conoce que era gente (…) allí reunida con objeto de estar más cerca de los botes si llegaba el momento de peligro. Y llegó, y echándose todos sobre la salida atrancaron la puerta. Así estaban al deshacerla nosotros”.

Todo es angustia y tristeza en estos pecios.He de destacar que esta fue una faceta poco conocida de Laureano, ya que su profesión era mecánico de la Estación Radiotelegráfica Marconi; un hijo siguió el oficio y un nieto (que muchos recuerdan como Laureano da Beatrisa) desmanteló la vieja Estación, su taller estaba en la calle Patres (véase “Faro, Semáforo y Marconi: baluartes de las señales marítimas en Fisterra”).

Parecía casi imposible que esta tierra fisterrana pudiera vivir en función de los desgraciados naufragios, pero un notable incremento del tráfico marítimo en el siglo XIX, con nuevas líneas de vapor que recorrían las rutas transoceánicas, sumado a una geografía llena de accidentes de todo tipo combinados siempre con el traicionero clima; hizo que buzos y desguazadores llevaran más de medio siglo poniendo naves a flote o desmontando sus planchas de hierro destrozado.

Y según afirmaban, muchos de estos barcos perdidos es que vinieron a `perderse´. Acusaban a los capitanes ingleses de no tener inconveniente en enterrar un barco por dos mil libras. Barco que ya no sirve y la Compañía quiere cobrar el seguro. Los Enterradores les llamaban y se aprovechaban de la fama de la Costa da Morte para que nadie sospechara. Las Compañías tendrían asegurados cuarenta barcos de la misma Casa y ya contaban con eso.

El mismo médico y armador Francisco Esmorís estando en el faro disfrutando del atardecer, sin niebla ni nada, vio un vapor que salía, y librado ya del Carromeiro (el mayor peligro de la ría de Corcubión) volver atrás como si algo se le hubiese perdido y a poco embarrancar en el bajo…

Gracias a los aparatos cada vez más perfeccionados y a una larga y penosa práctica, los buzos habían logrado realizar verdaderas proezas y parecían competir por el récord de profundidad.

El año de 1909 un irlandés bajó a 53 metros para buscar los tesoros encerrados en el “Dorotea”, buque naufragado en los arrecifes de Tenedas, y permaneció dos horas bajo el agua.

Alejandro Lambert, otro buzo famoso, recuperó a una profundidad de 54 metros, 175.000 francos oro amonedado del trasatlántico Alfonso XII perdido en 1885.

El buzo Ridyad salvó en cuatro descensos, más de un millón de valores sumergidos en el casco del Hamilia-Mitcheli hundido en aguas de Shangai. En el último descenso, estuvo sumergido cuatro horas durante las cuales envió a la superficie 14 paquetes. Al terminar su trabajo, afirmó que habría podido salvar más valores del buque, pero desgraciadamente se habían roto algunas cajas con verdaderos tesoros que yacían esparcidos por el fondo del mar.

En 1911 el récord de profundidad era para el inglés Hooper, que bajó a más de 61 metros para salvar un cargamento de cobre que valía 1.250.000 francos.

Unos de los últimos submarinistas de la comarca fue D. Manuel Oliveira que con 81 años aún contaba a la prensa, en 1962, interminables historias de barcos hundidos, encallados, asaltados y también salvados. Antiguos recuerdos de cuando enfundado en su escafandra caminaba solitario junto a los despojos de barcos abatidos.

En 1946 patentaron con el nombre de `Aqua-Lung´ (pulmón acuático) un traje de neopreno con botellas de aire comprimido y unas aletas; cerrando así el ciclo del buzo tradicional e iniciándose el del buceo actual, que los puristas afectos del pasado llaman el de “los ranas”.